从《金门协议》到历史性握手

2015年11月7日,习近平与马英九会面晚宴上,马英九办公室特别准备了台湾 “国安会”秘书长高华柱珍藏的两瓶高粱酒。马英九办公室发言人陈以信说,这酒具有特殊意义,是“和平之酒”

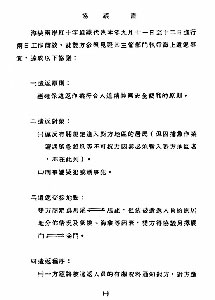

1990年9月12日,海峡两岸红十字组织签署《金门协议》

■ 张希林

11月7日,两岸领导人习近平和马英九在新加坡会面,翻开了两岸关系历史性一页。

据报道,习马会后的晚宴,台湾方面准备了两瓶珍藏的1990年9月两岸红十字组织签订《金门协议》当天出厂的金门高粱酒,以此带出两岸交流的典故,强调两岸交流的源起。

金门商谈,转瞬廿载,但当年的一些细节至今历历在目。回顾海峡两岸红十字组织为推动两岸交流,发展两岸关系所做的努力,看到今天两岸关系的大好形势,令人既感欣喜,又有颇多感触,最突出的有三点:

认同大陆与台湾同属一个中国原则,是解决两岸历史及现实问题的前提

“九二共识”是两岸认可的共同政治基础。而“金门协议”应该视为“九二共识”的滥觞。

1990年9月12日,海峡两岸红十字组织代表在金门举行商谈,解决违反有关规定进入对方地区的居民和刑事嫌疑犯或刑事犯的遣返问题,经充分交换意见后,达成协议,即《金门协议》。

这是1949年以来,双方分别授权的民间团体签订的第一个书面协议;是两岸民间团体以事务性商谈的方式解决两岸交往中产生的法律事务的第一次;也是最早实践 “正视现实,建立互信,搁置争议,追求双赢”的新尝试。

《金门协议》的签订,为两岸民众架起了一座人道的桥梁,“金门协议一小步,两岸关系一大步”。有此硕果,源于大家的一个共同认识:都是中国人,有什么不能通过商谈解决呢?

金门商谈虽然只有短短的两天,其间还遇到了不少棘手的问题,诸如组织名称、个人称谓、时间纪元等等,但因为双方在“一个中国”原则上有共识,即使出现过一些争执,也很快就得到了妥善解决和处理,从而使《金门协议》顺利签订。

坚持相互尊重是正视现实、化解矛盾的钥匙

此次习马会,双方通过沟通商定,会面使用“两岸领导人”的身份和名义,互称“先生”。这是在两岸政治分歧尚未解决的情况下,按照一个中国原则做出的务实安排,体现了双方搁置争议、相互尊重的精神。

1990年的金门商谈,在“人道”原则作为红十字运动一切工作出发点和落脚点的大前提下,海峡两岸红十字组织秉持务实与“双赢”态度、坚持相互尊重的精神,是《金门协议》得以顺利签订的重要原因。

中国人从来比较注重名分,古语说:名不正则言不顺。在两岸红十字组织的交往中,横亘在双方面前最大的难题仍然是名称问题。双方都认同一个中国,但内容不同,表述各异,如何在异中求同,既坚持原则,又充分考虑现实,给对方足够的尊重,的确是一道考验中国人智慧的难题。

现在大家已经熟悉的“海峡两岸红十字组织”这个称谓,是在金门商谈过程中产生并写进协议中的,得到了双方的认同并接受。

商谈中出现的另一个问题,是落款时的纪年方法。这个问题在商谈中耽搁的时间最长,颇费了一番工夫。究其根本,实质上还是名称问题的延伸。

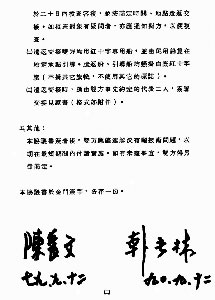

焦点在我方坚持用公元纪年,陈长文(时任台湾红十字组织秘书长)则坚持用民国纪年。

这时,双方又一次适时实施了“妥协”艺术。陈长文签名后的时间是:七九、九、十二;韩长林(时任中国红十字会秘书长)签名后的时间是:九○、九、十二。双方商定,签名以下不公开,这就是后来公开的消息中人们看不到签名落款的原因。

这是一个双方都可以接受、不伤尊严、互相尊重的方案,可以说是“搁置争议,求同存异”的代表作。

大力推进各领域的交流合作,是推动两岸和平发展的途径

金门商谈前,陈长文来大陆访问时提议,双方可以考虑举办红十字青少年冬夏令营,着重介绍中国地理和历史。随后,从1994年开始,双方交替在大陆和台湾每年举办两岸红十字青少年冬夏令营。通过这种形式,加深了双方了解,增进了同胞感情。

曾有这样一段佳话:台湾的孩子听到大陆厦门的孩子讲闽南话,感到亲切又好奇,就问:怎么你们也会讲我们的话?当厦门的孩子“纠正”说,应该是你们怎么会讲我们的话呀。闻此,大家都开心地笑了。

两岸红十字组织就这样开启了两岸交流的先河,从红十字青少年冬夏令营逐渐扩大至各个领域,比如参与救灾、水上救护训练、红十字工作者互访、参与见证遣返等。在互动交流中扩大了双方的认知,增进了两岸同胞的情感和福祉。正是,相知无远近,本是一家亲。

海峡两岸一分为二的既往历史,给多少骨肉同胞留下了刻骨铭心的伤痛。但是,“度尽劫波兄弟在相逢一笑泯恩仇”,相信两岸中国人,一定能在共谋中华民族伟大复兴的道路上,以自己的聪明智慧铸造新的辉煌。